急速拡大装置とは?矯正治療での効果や期間を解説

こんにちは。医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科の理事長の尾立卓弥です。札幌で矯正歯科を検討中の方は、ぜひ医療法人 札幌矯正歯科 宮の沢エミル矯正歯科でご相談ください。急速拡大装置は、主に成長期のお子様の上顎の骨格を広げ、歯が正しく並ぶためのスペースを確保する矯正装置です。この記事では、その仕組みや効果、治療期間、費用、メリット・デメリット、さらには大人への適用について詳しく解説します。急速拡大装置に関する疑問を解消し、適切な矯正治療を選択するための一助となれば幸いです。

1. 急速拡大装置とは どんな矯正装置?

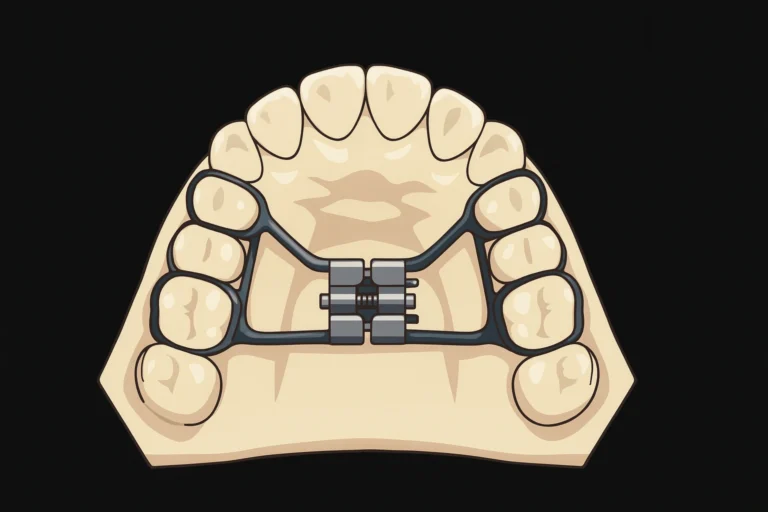

急速拡大装置(きゅうそくかくだいそうち)は、主に成長期のお子様の上顎の歯列弓(しれつきゅう:歯が並んでいるアーチのこと)や顎の骨の幅を広げるために使用される固定式の矯正装置です。歯が並ぶためのスペースが不足している場合や、上下の顎の幅のバランスが悪い場合などに用いられます。この装置について、その仕組みや役割、適用されるケースについて詳しく見ていきましょう。

1.1 急速拡大装置の仕組みと矯正治療における役割

急速拡大装置は、上顎の天井部分(口蓋:こうがい)にある正中口蓋縫合(せいちゅうこうがいほうごう)という骨のつなぎ目を離開させ、骨格的に上顎の幅を拡大することを目的としています。装置は一般的に、奥歯に金属製のバンドや接着剤で固定され、中央部分には拡大ネジが組み込まれています。

この拡大ネジを、歯科医師の指示に従って専用のキー(ネジ回し)を使い、1日に1~2回程度、一定量回転させることで、装置が左右に少しずつ押し広げられます。これにより、正中口蓋縫合部に力が加わり、徐々に縫合部が離開して新しい骨が添加されることで、上顎骨全体の幅が広がります。

矯正治療における急速拡大装置の主な役割は以下の通りです。

- 歯が並ぶためのスペースの確保:顎の幅が狭いために歯が重なって生えている叢生(そうせい)や、将来的に歯が並びきるスペースが不足すると予測される場合に、顎を拡大してスペースを作ります。これにより、非抜歯矯正の可能性を高めることができます。

- 上下の顎の幅のバランス改善:上顎の幅が下顎に対して狭いことで起こる交叉咬合(こうさこうごう:クロスバイトとも呼ばれ、奥歯などが上下反対に噛んでいる状態)を改善します。

- 鼻腔の拡大と鼻呼吸の促進:上顎の骨は鼻腔の底の部分も構成しているため、上顎を拡大することで鼻腔も広がり、鼻呼吸がしやすくなる効果が期待できる場合があります。ただし、これには個人差があります。

- より良い噛み合わせの獲得:顎の幅を適切にすることで、全体の噛み合わせのバランスを整え、機能的な咬合(こうごう)へと導きます。

急速拡大装置は、主に顎の成長が活発な時期に用いられることで、歯の移動だけでなく骨格的な改善を促すことができる重要な装置です。

1.2 急速拡大装置が適用される歯並びと年齢

急速拡大装置は、特定の歯並びの問題や顎の状態に対して効果を発揮しますが、その効果を最大限に引き出すためには、適切な年齢(成長段階)で治療を開始することが非常に重要です。

適用される主な歯並び・状態

| 歯並び・状態 | 特徴と急速拡大装置の役割 |

|---|---|

| 叢生(そうせい)・乱杭歯(らんぐいば) | 歯が重なり合って生えている、ガタガタの歯並び。上顎の幅を拡大して歯が並ぶスペースを確保します。 |

| 交叉咬合(こうさこうごう) | 上下の歯を噛み合わせたときに、一部の歯が内外反対に噛み合っている状態。特に奥歯の交叉咬合(臼歯部クロスバイト)において、上顎の幅を広げて正しい噛み合わせに誘導します。 |

| 上顎前突(じょうがくぜんとつ) | いわゆる「出っ歯」。上顎の歯列弓が狭いV字型になっている場合、幅を広げてU字型に近づけることで前歯の後退を助けることがあります。 |

| 下顎前突(かがくぜんとつ)・反対咬合(はんたいこうごう) | いわゆる「受け口」。上顎の成長が下顎に比べて劣っている場合に、上顎骨の成長を前方・側方に促進する目的で他の装置と併用されることがあります。 |

適用される年齢

急速拡大装置の治療効果が最も高いとされるのは、一般的に6歳臼歯が生え揃い、顎の成長が旺盛な学童期(おおむね6歳~12歳頃)です。この時期は、正中口蓋縫合がまだ完全に骨化しておらず、比較的弱い力でスムーズに縫合部を離開させ、骨格的な拡大を促すことが可能です。

特に、第二次性徴期(女子で約10歳、男子で約12歳頃)が始まる前が理想的とされています。年齢が上がるにつれて正中口蓋縫合の骨化が進行し、縫合部の柔軟性が失われていくため、拡大が難しくなったり、歯の傾斜移動が主になったりする傾向があります。そのため、多くの矯正歯科では、小学校低学年から中学年頃に急速拡大装置を用いた治療を開始することを推奨しています。

お子様の成長発育には個人差があるため、最適な治療開始時期については、矯正歯科専門医によるレントゲン検査などを含む精密検査と診断に基づいて判断されます。

1.3 大人で急速拡大装置を使用する場合の効果

成人では、正中口蓋縫合が完全に骨癒合(こつゆごう)しているため、子供と同じように急速拡大装置を使用しても、骨格的な拡大効果を得ることは一般的に困難です。無理に力を加えると、歯が傾いてしまったり、歯根や歯周組織に過度な負担がかかったりするリスクがあります。

しかし、近年では成人でも上顎の幅を拡大するためのいくつかの選択肢が登場しています。

- 外科的急速拡大装置(SARPE:Surgically Assisted Rapid Palatal Expansion)

口腔外科手術を併用する方法です。手術によって正中口蓋縫合部や上顎骨の他の部分に切れ込み(骨切り)を入れ、骨の抵抗を減らした上で急速拡大装置を装着し、拡大を行います。これにより、成人でも骨格的な上顎の拡大が可能となり、子供の急速拡大と同様の効果が期待できます。ただし、外科手術を伴うため、入院が必要になる場合や、体への負担、合併症のリスクも考慮する必要があります。

- 歯科矯正用アンカースクリューを用いた急速拡大装置(MARPE:Miniscrew-Assisted Rapid Palatal Expansionなど)

歯ではなく、口蓋の骨に直接固定した小さなネジ(歯科矯正用アンカースクリュー)を固定源として上顎を拡大する方法です。外科手術を伴わない、あるいはSARPEよりも侵襲の少ない手術で済む場合があり、近年注目されています。この方法により、成人でも非外科的に、あるいは低侵襲で、ある程度の骨格的な拡大効果が期待できるケースがあります。ただし、適用できる症例には限りがあり、期待できる拡大量や効果には個人差があります。また、アンカースクリューの埋入には局所麻酔下での小手術が必要です。

大人でこれらの方法を用いて上顎を拡大する場合、期待される効果としては、歯が並ぶスペースの確保、交叉咬合の改善、そして場合によっては鼻腔通気の改善などが挙げられます。しかし、子供の治療に比べて限界があることや、治療法によって効果の現れ方、リスク、治療期間が異なることを十分に理解しておく必要があります。

成人で急速拡大装置の使用を検討する際は、歯科用CTなどによる精密な検査と診断に基づき、矯正歯科医と治療のメリット・デメリット、リスク、他の治療法との比較について十分に話し合うことが極めて重要です。信頼できる情報源として、公益社団法人 日本矯正歯科学会のウェブサイトなどで矯正治療に関する基本的な情報を得ることも推奨されます。

2. 急速拡大装置を用いた矯正治療の効果とメリットデメリット

急速拡大装置は、主に成長期のお子様の上顎の骨格的な問題を改善するために用いられる矯正装置です。この装置を使用することで、さまざまな効果が期待できる一方、いくつかのデメリットや注意点も存在します。ここでは、急速拡大装置を用いた矯正治療の具体的な効果、メリット、そしてデメリットと注意点について詳しく解説します。

2.1 急速拡大装置による具体的な矯正治療の効果

急速拡大装置の主な目的は、上顎骨(じょうがくこつ)の幅を側方へ拡大することです。これにより、以下のような具体的な効果が期待できます。

- 歯が並ぶためのスペースの確保: 上顎の歯列弓(しれつきゅう)が狭いことが原因で起こる叢生(そうせい:歯がガタガタに生えている状態)や八重歯などの歯並びの問題に対して、歯を並べるための十分なスペースを作り出すことができます。これにより、将来的に歯を抜かずに矯正治療を行える可能性が高まります。

- 上顎骨の成長促進とバランスの改善: 成長期のお子様に使用することで、上顎骨の成長を適切な方向へ促し、上下の顎のバランスを整える効果が期待できます。これは、顎全体の健全な発育をサポートすることに繋がります。

- 鼻腔の拡大と鼻呼吸の促進(副次的効果): 上顎骨は鼻腔の底の部分を形成しているため、急速拡大装置によって上顎骨が拡大されると、鼻腔も広がり、鼻の通りが改善されることがあります。これにより、口呼吸から鼻呼吸への移行を促し、いびきやアデノイド様顔貌の改善に繋がる可能性も指摘されています。ただし、これは副次的な効果であり、主目的ではありません。

- 受け口(反対咬合)や交叉咬合(こうさこうごう)の改善: 上顎の幅が狭いことに起因する受け口(下顎が上顎より前に出ている状態)や、上下の歯が横にずれて噛み合っている交叉咬合の改善にも効果を発揮します。上顎を拡大することで、下顎との適切な位置関係を確立しやすくします。

- 埋伏歯(まいふくし)の萌出スペース確保: 歯が生えてくるためのスペースが不足しているために歯茎の中に埋まってしまっている歯(埋伏歯)がある場合、急速拡大装置でスペースを確保することで、埋伏歯が自然に生えてくるのを助けたり、牽引して正しい位置に導きやすくしたりする効果があります。

2.2 急速拡大装置のメリット

急速拡大装置を用いた矯正治療には、以下のようなメリットがあります。

- 非抜歯矯正の可能性向上: 最大のメリットの一つは、歯を抜かずに歯並びを整えられる可能性が高まることです。特に成長期のお子様の場合、顎の大きさをコントロールすることで、将来的な抜歯のリスクを軽減できます。

- 顎骨の成長を利用した効率的な治療: 成長期のお子様の旺盛な成長力を利用するため、比較的短期間で効果的な顎骨の拡大が可能です。成人してからでは外科手術が必要になるようなケースでも、成長期であればこの装置で対応できる場合があります。

- 将来的な本格矯正の負担軽減: 早期に急速拡大装置で顎のベースを整えておくことで、その後の本格的な矯正治療(マルチブラケット装置など)の期間を短縮できたり、治療の複雑さを軽減できたりする可能性があります。

- 審美性の改善: 歯並びや顔貌のバランスが整うことで、見た目のコンプレックス解消や、笑顔に自信が持てるようになるといった審美的なメリットも期待できます。

- 咀嚼機能や発音機能の改善: 適切な噛み合わせは、食べ物を効率よく噛み砕く咀嚼機能の向上に繋がります。また、歯並びや舌の位置が改善されることで、発音が明瞭になる効果も期待できる場合があります。

2.3 急速拡大装置のデメリットと治療を受ける際の注意点

多くのメリットがある一方で、急速拡大装置による治療にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを理解した上で治療に臨むことが大切です。

2.3.1 デメリット

- 装着初期の痛みや違和感: 装置を装着した当初や、ネジを回して装置を拡大する際には、歯や顎に圧迫感や痛みを感じることがあります。通常は数日から1週間程度で慣れてきますが、痛みの感じ方には個人差があります。

- 発音のしづらさ: 装置がお口の中、特に上顎の内側に取り付けられるため、一時的にサ行やタ行などの発音がしにくくなることがあります。これも徐々に慣れていくことが多いです。

- 食事のしづらさ・食べ物の詰まりやすさ: 装置の周りに食べ物が挟まりやすくなったり、硬いものや粘着性のあるものが食べにくくなったりすることがあります。食事の際は小さく切ってゆっくり食べるなどの工夫が必要です。

- 清掃の難しさと虫歯・歯肉炎リスク: 装置の構造が複雑なため、歯ブラシが届きにくい部分ができ、清掃が難しくなります。不十分な清掃は虫歯や歯肉炎のリスクを高めるため、丁寧な歯磨きやタフトブラシ、歯間ブラシなどの補助清掃用具の使用が不可欠です。

- 一時的な正中離開(せいちゅうりかい): 上顎の骨を拡大する過程で、一時的に上の前歯の間に隙間(正中離開)ができることがあります。これは骨が順調に拡大している証拠であり、通常は後の矯正治療で閉じていきますが、見た目が気になる場合があります。

- 装置の破損や脱離の可能性: 硬いものを不用意に食べたり、装置に強い力がかかったりすると、稀に装置が破損したり外れたりすることがあります。その場合は速やかに歯科医院に連絡する必要があります。

2.3.2 治療を受ける際の注意点

- 歯科医師の正確な診断と治療計画の重要性: 急速拡大装置が本当に必要なのか、適切な時期や拡大量はどのくらいかなど、専門的な知識と経験を持つ矯正歯科医による正確な診断と、それに基づいた綿密な治療計画が不可欠です。

- 保護者とお子様の協力体制: 特に小さなお子様の場合、装置の管理や毎日のネジ回し、丁寧な歯磨きなど、保護者の方の協力が治療の成否を大きく左右します。お子様本人にも治療の必要性を理解してもらい、モチベーションを維持することが大切です。

- 治療後の後戻りの可能性と保定の重要性: 急速拡大装置によって拡大された顎の骨や歯並びは、何もしないと元の状態に戻ろうとする「後戻り」が生じる可能性があります。そのため、拡大期間終了後は、拡大された状態を維持するための保定装置(リテーナー)の使用が非常に重要になります。保定期間や方法は歯科医師の指示に従ってください。

- 定期的な通院とチェック: 治療期間中は、装置の調整や清掃状態のチェック、顎の成長発育の確認などのために、歯科医師に指示された間隔で定期的に通院する必要があります。

- アレルギーの可能性: 稀に装置の金属部分に対してアレルギー反応が出る方がいます。事前にアレルギーの有無を申告し、心配な場合はパッチテストなどについて相談しましょう。

急速拡大装置を用いた治療は、お子様の健やかな成長発育をサポートし、将来的な歯並びや噛み合わせの問題を予防・改善するために非常に有効な手段の一つです。しかし、上記のようなデメリットや注意点も存在するため、治療を開始する前には担当の矯正歯科医と十分に話し合い、疑問や不安を解消しておくことが重要です。

3. 急速拡大装置の治療期間はどのくらい?

急速拡大装置を用いた矯正治療を検討する際、多くの方が気になるのが治療にかかる期間ではないでしょうか。できるだけ短期間で治療を終えたいと考えるのは自然なことです。この章では、急速拡大装置自体の装着期間と、それを含む矯正治療全体の期間について、目安や注意点を詳しく解説します。

3.1 急速拡大装置の装着期間の目安

急速拡大装置の装着期間は、大きく分けて「拡大を行う期間(アクティブな期間)」と、拡大した状態を「安定させるための期間(固定期間または保定期間)」の2つのフェーズに分けられます。それぞれの期間の目安と内容は以下の通りです。

3.1.1 拡大期間

拡大期間は、実際に上顎の骨(主に正中口蓋縫合という部分)を横に広げていく期間です。装置の中央にある拡大ネジを、歯科医師の指示に従って保護者の方または患者さんご自身で専用のキーを使って回します。一般的には、1日に1/4回転(約0.2mm~0.25mm)程度ずつ拡大していきます。この操作を毎日または指示された頻度で行い、目標とする拡大量に達するまで続けます。

この拡大期間の目安は、おおよそ数週間から1ヶ月程度です。ただし、必要な拡大量や患者さんの骨の状態、年齢(特に成長期か成人か)によって期間は変動します。歯科医師が定期的に拡大の進捗状況を確認し、適切なタイミングで拡大終了の指示を出します。

3.1.2 固定期間(保定期間)

目標とする拡大量に達した後も、すぐに急速拡大装置を外すわけではありません。拡大されて新しく骨ができるスペースや、広がった骨が安定するまでには時間が必要です。この、拡大した状態を維持し、後戻りを防ぎ、骨がしっかりと固まるのを待つ期間を固定期間(または保定期間)と呼びます。

この固定期間の目安は、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度です。この期間中は拡大ネジを回す必要はありませんが、装置は装着したままになります。この期間をしっかりと設けることで、治療効果の安定化を図ります。

以下に、急速拡大装置の装着期間のフェーズごとの目安をまとめます。

| フェーズ | 期間の目安 | 主な内容 |

|---|---|---|

| 拡大期間 | 数週間~1ヶ月程度 | 拡大ネジを回し、上顎骨を徐々に拡大する |

| 固定期間(保定期間) | 3ヶ月~6ヶ月程度 | 拡大した状態を維持し、骨の安定化と後戻りを防ぐ |

これらの期間はあくまで一般的な目安であり、個々の患者さんの状態や治療計画によって異なります。治療開始前に、担当の歯科医師から具体的な期間についてしっかりと説明を受けるようにしましょう。

3.2 急速拡大装置を含む矯正治療全体の期間

急速拡大装置による治療は、多くの場合、本格的な矯正治療(歯を一つひとつ綺麗に並べる治療)の前段階(第1期治療や準備治療)として位置づけられます。特に成長期のお子様の場合、顎の成長をコントロールし、永久歯が適切に生え揃うためのスペースを確保する目的で用いられます。

そのため、急速拡大装置の装着期間が終了した後も、全体の歯並びや噛み合わせを精密に整えるための治療(第2期治療)が続くのが一般的です。この第2期治療では、ブラケットとワイヤーを用いた矯正装置や、マウスピース型矯正装置などが使用されます。

急速拡大装置を用いた場合の矯正治療全体の期間は、以下のようになります。

- 急速拡大装置の治療期間: 上記の通り、拡大期間と固定期間を合わせて約4ヶ月~7ヶ月程度が目安です。

- その後の矯正治療期間(第2期治療など): 歯並びの状態や抜歯の有無、治療方法によって大きく異なりますが、一般的に1年~2年半程度かかることが多いです。これには、歯を動かす動的治療期間と、動かした歯を安定させる保定期間が含まれます。

したがって、急速拡大装置を使用する矯正治療全体の期間としては、合計で1年半~3年程度、場合によってはそれ以上を見込むのが一般的です。もちろん、これはあくまで目安であり、患者さんの年齢、骨格の状態、歯並びの複雑さ、治療への協力度など、多くの要因によって変動します。

急速拡大装置を用いることで、非抜歯で矯正治療を行える可能性が高まったり、顎の幅が適切になることで顔貌のバランス改善や鼻呼吸の促進といった副次的な効果が期待できることもあります。場合によっては、その後の本格矯正の期間短縮に繋がることもあります。

成人で急速拡大装置を使用する場合、骨の成長が終わっているため、外科的な処置(外科的補助正顎矯正治療:SARPEなど)を併用することがあります。その場合の治療期間や内容は、症例によって大きく異なります。

最終的な治療期間については、初診相談や精密検査の結果を踏まえ、担当の歯科医師と十分に話し合い、個別の治療計画を理解することが最も重要です。治療の各段階でどのくらいの期間が必要になるのか、事前に確認しておきましょう。

4. 急速拡大装置の治療中の疑問 Q&A

急速拡大装置を用いた矯正治療は、多くのメリットがある一方で、治療期間中には様々な疑問や不安が生じることも少なくありません。ここでは、患者さんからよく寄せられる疑問について、Q&A形式で詳しく解説します。

4.1 急速拡大装置の痛みや違和感について

急速拡大装置を装着した直後や、装置のネジを回して拡大を開始した際には、歯や上顎に圧迫感や鈍い痛み、違和感を感じることがあります。これは、装置が正しく機能し、上顎の骨(正中口蓋縫合)を広げているために生じる反応です。

痛みの感じ方や期間には個人差が大きく、全く気にならない方もいれば、数日間ジンジンとした痛みが続く方もいらっしゃいます。一般的には、装着後およびネジを回してから2~3日程度でピークを迎え、その後1週間ほどで徐々に慣れていくことが多いです。特に、成長期のお子様の方が成人よりも痛みを感じにくい傾向にあります。

また、装置の金属部分やプラスチック部分が舌や頬の内側の粘膜に擦れて、口内炎ができてしまうこともあります。これは、お口の中に異物が入ることで起こりやすい症状です。

4.1.1 痛みを和らげるための一般的な対処法

痛みや違和感が強い場合には、以下のような対処法があります。

-

鎮痛剤の服用:歯科医師から指示された場合や、市販の鎮痛剤(アセトアミノフェン系など、歯科医師に相談の上)を服用することで、痛みを和らげることができます。用法・用量を守って使用しましょう。

-

柔らかい食事を摂る:痛みが強い間は、硬いものや噛み応えのある食べ物を避け、おかゆ、うどん、スープ、ヨーグルト、ゼリーなど、あまり噛まなくても食べられるものを選びましょう。これにより、歯や顎への負担を軽減できます。

-

患部を冷やす(間接的に):痛む部分の頬の外側から、濡れタオルや冷却ジェルシートなどで軽く冷やすと、炎症が和らぎ痛みが軽減されることがあります。ただし、直接氷を口に含むなどして冷やしすぎると血行が悪くなるため注意が必要です。

-

保護用ワックスの使用:装置が粘膜に当たって痛い場合や口内炎ができた場合は、歯科医院で渡される矯正用の保護ワックスを装置の該当箇所に貼り付けることで、刺激を和らげることができます。ワックスは食事の際には取り外し、食後は新しいものに交換しましょう。

我慢できないほどの強い痛みや、長期間痛みが続く場合、あるいは装置の破損や外れなどが疑われる場合は、自己判断せずに速やかに治療を受けている歯科医院に連絡し、指示を仰いでください。

4.2 急速拡大装置装着中の食事と歯磨き

急速拡大装置を装着している期間は、食事の内容や歯磨きの方法にいくつかの注意点があります。これらを守ることで、治療をスムーズに進め、虫歯や歯周病といったお口のトラブルを防ぐことができます。

4.2.1 食事で気をつけること

急速拡大装置は上顎に固定されるため、食べ物が装置と歯の間や、装置の複雑な部分に挟まりやすくなります。また、硬すぎるものや粘着性の高いものは、装置の変形や破損、脱離の原因となることがあります。

具体的に避けた方が良い食べ物や注意点は以下の通りです。

| 避けた方が良い食べ物の種類 | 理由と注意点 |

|---|---|

| 硬い食べ物 |

せんべい、ナッツ類、氷、硬いパンの耳、骨付き肉など。装置の破損や変形、歯への過度な負担の原因になります。小さく割ったり、調理法を工夫したりして、硬さを和らげてから食べるようにしましょう。 |

| 粘着性の高い食べ物 |

キャラメル、ガム、餅、ヌガー、ソフトキャンディなど。装置にくっつきやすく、清掃が困難になるだけでなく、装置が外れるリスクがあります。 |

| 繊維質の多い野菜やキノコ類 |

ほうれん草、えのき、ニラなど。装置のワイヤーや隙間に絡まりやすく、取り除くのが大変です。細かく刻んで調理するなどの工夫をしましょう。 |

| 大きな塊の食べ物 |

りんごの丸かじり、とうもろこしの丸かじりなど。前歯や装置に直接強い力がかかるため、避けた方が無難です。一口サイズに切ってから奥歯でゆっくり噛むようにしましょう。 |

食事の際は、一口の量を少なめにし、ゆっくりとよく噛んで食べることを心がけましょう。また、外食時なども、メニュー選びに少し配慮すると安心です。万が一、装置が破損したり外れたりした場合は、すぐに歯科医院に連絡してください。

4.2.2 歯磨きのポイント

急速拡大装置の周りは非常に汚れが溜まりやすく、プラーク(細菌の塊)が残っていると虫歯や歯肉炎(歯ぐきの炎症)のリスクが格段に高まります。そのため、毎日の丁寧な歯磨きが矯正治療を成功させる上で非常に重要です。

以下のポイントを押さえて、効果的な口腔ケアを実践しましょう。

-

毎食後の歯磨きを徹底する:食べ物が挟まりやすいため、食べたらすぐに歯を磨く習慣をつけましょう。特に装置と歯の間、装置と歯ぐきの境目、装置のネジ周りなどを意識して磨きます。

-

歯ブラシの選択と使い方:ヘッドが小さく、毛先が細い歯ブラシがおすすめです。装置の周りを磨く際は、歯ブラシを様々な角度から当て、細かく振動させるように優しく磨きましょう。力を入れすぎると歯ぐきを傷つける原因になります。

-

補助的な清掃用具の活用:

- タフトブラシ(ワンタフトブラシ):毛束が一つになっている小さなブラシで、装置の細かい部分や歯ブラシが届きにくい場所の清掃に非常に効果的です。

- 歯間ブラシ:歯と歯の間だけでなく、装置と歯の間やワイヤーの下などを清掃するのに役立ちます。サイズがあるので、歯科医師や歯科衛生士に適切なものを選んでもらいましょう。

- デンタルフロス:歯と歯が接している面のプラーク除去に不可欠です。装置があると通しにくい場合がありますが、フロススレッダー(糸通しのような補助具)を使うとスムーズに使用できます。

-

フッ素入り歯磨き粉や洗口液の利用:フッ素には歯の再石灰化を促し、虫歯になりにくくする効果があります。フッ素入りの歯磨き粉を使用したり、歯磨き後にフッ素洗口液でうがいをしたりするのも虫歯予防に効果的です。使用については歯科医師に相談しましょう。

-

鏡を見ながら磨く:どこに汚れが残りやすいか、しっかり磨けているかを確認しながら行うと、磨き残しを減らすことができます。

-

定期的な歯科医院でのプロフェッショナルケア:ご自身でのセルフケアだけでは落としきれない汚れもあります。歯科医院で定期的に専門的なクリーニング(PMTC:Professional Mechanical Tooth Cleaning)やフッ素塗布を受けることで、虫歯や歯周病のリスクをさらに低減できます。

正しい歯磨きの方法や補助清掃用具の使い方は、歯科医師や歯科衛生士から丁寧に指導を受けることが大切です。遠慮なく質問し、しっかりとマスターしましょう。

4.3 急速拡大装置の費用と保険適用

急速拡大装置を用いた矯正治療の費用は、多くの患者さんや保護者の方が気になる点の一つです。ここでは、費用の目安や保険適用の可否について解説します。

4.3.1 費用の目安

急速拡大装置を用いた矯正治療は、原則として公的医療保険が適用されない自由診療(自費診療)となります。そのため、治療費は全額自己負担となり、歯科医院によって費用設定が異なります。

急速拡大装置自体の費用は、一般的に5万円~20万円程度が目安とされていますが、これはあくまで装置そのものにかかる費用です。矯正治療全体の費用には、この他に初診相談料、精密検査料、診断料、調整料(通院ごとにかかる処置料)、保定装置料などが含まれます。

矯正治療全体の総額としては、急速拡大装置を使用する第一期治療(混合歯列期に行うことが多い)だけであれば30万円~60万円程度、その後に本格的な第二期治療(永久歯列期に行うブラケット矯正など)が必要な場合は、さらに追加で費用がかかり、トータルで70万円~150万円程度になることもあります。治療範囲、使用する装置の種類、治療期間、地域などによって費用は大きく変動します。

治療を開始する前には、必ず歯科医師から治療計画と総額費用の見積もりについて詳細な説明を受け、十分に理解・納得した上で契約することが重要です。支払い方法についても、一括払いのほか、分割払いやデンタルローンに対応している歯科医院もありますので、事前に確認しましょう。

一般的な矯正治療費用の内訳例(あくまで目安です):

| 項目 | 費用の目安(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 初診相談料 | 無料~1万円程度 | 治療に関する初期相談の費用。 |

| 精密検査・診断料 | 3万円~7万円程度 | レントゲン撮影、歯型採取、顔面・口腔内写真撮影、セファロ分析など、詳細な治療計画立案のための検査費用。 |

| 急速拡大装置料 | 5万円~20万円程度 | 装置の種類(固定式、可撤式など)や製作方法により変動。 |

| その他の矯正装置料(第I期治療) | 上記急速拡大装置料を含む総額として30万円~60万円程度 | 急速拡大装置以外の装置(フェイシャルマスクなど)も含む場合。 |

| 調整料(処置料) | 3千円~1万円程度/回 | 通院ごとにかかる装置の調整や観察などの費用。月1回程度の通院が一般的。 |

| 保定装置料 | 3万円~7万円程度 | 拡大治療後や本格矯正治療後に、歯並びの後戻りを防ぐための装置(リテーナー)の費用。 |

| 保定観察料 | 3千円~5千円程度/回 | 保定期間中の定期的なチェックにかかる費用。 |

※上記の費用はあくまで一般的な目安であり、治療を受ける歯科医院や個々の症例によって異なります。必ず事前に確認してください。

4.3.2 保険適用となるケース

前述の通り、通常の歯列矯正(審美目的や一般的な不正咬合の改善)では保険適用外ですが、特定の疾患に起因する咬合異常の治療においては、急速拡大装置を含む矯正治療が保険適用となる場合があります。具体的には以下のようなケースです。

-

厚生労働大臣が定める先天性疾患:唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)、ダウン症候群、ゴールデンハー症候群など、約60の先天的な疾患に起因する咬合異常の矯正治療。急速拡大装置もこれらの治療の一環として用いられることがあります。(参考:日本矯正歯科学会ウェブサイト「保険適用となる疾患」)

-

顎変形症(がくへんけいしょう):顎の骨格に著しい不調和(例:著しい上顎前突、下顎前突、開咬など)があり、外科手術(顎骨切り手術など)を併用する矯正治療が必要と診断された場合。この術前・術後矯正の一環として急速拡大装置が用いられることがあります。

これらの保険適用治療を受けるためには、「指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)」や「顎口腔機能診断施設」として地方厚生局に届け出をしている医療機関で治療を受ける必要があります。すべての歯科医院で保険適用治療が受けられるわけではないため、事前に確認が必要です。該当する可能性がある場合は、まずはかかりつけの歯科医師や専門医にご相談ください。

4.3.3 医療費控除について

自由診療で行われる急速拡大装置を用いた矯正治療費も、医療費控除の対象となる場合があります。医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の自己負担額が一定額(通常10万円)を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税の一部が還付されたり、翌年の住民税が減額されたりする制度です。

美容目的のみの矯正治療は対象外とされることがありますが、急速拡大装置を用いる治療は、多くの場合、「噛み合わせの改善」「顎骨の成長誘導」「将来的な抜歯リスクの低減」など、機能的な問題を改善し、発育を促す目的で行われるため、医療費控除の対象として認められやすい傾向にあります。お子様の矯正治療費も対象となります。

医療費控除を受けるためには、歯科医院から発行された領収書が必要です。必ず大切に保管しておきましょう。また、通院にかかった交通費(公共交通機関)も一部対象となる場合がありますので、記録しておくと良いでしょう。詳しくは、お住まいの地域を管轄する税務署や税理士にご確認ください。

5. 急速拡大装置の矯正治療を受ける歯科医院選びのポイント

急速拡大装置

6. まとめ

急速拡大装置は、主に成長期のお子様の顎の骨を横に広げ、歯が並ぶためのスペースを確保する矯正装置です。これにより、将来的な抜歯のリスクを軽減する効果が期待できます。大人でも適用されることがありますが、効果や期間には個人差があるため、事前の精密検査が重要です。治療期間や費用、注意点を理解し、信頼できる歯科医師と相談の上で治療を選択することが、納得のいく矯正治療への第一歩と言えるでしょう。矯正治療のご相談をご希望の方は、下記のボタンよりお気軽にご予約ください。

この記事の監修者

尾立 卓弥(おだち たくや)

医療法人札幌矯正歯科 理事長

宮の沢エミル矯正歯科 院長

北海道札幌市の矯正専門クリニック「宮の沢エミル矯正歯科」院長。

日本矯正歯科学会 認定医。